Jedes Jahr, seit 2013 die Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt ist und bei diesem Unglück über 1100 Menschen getötet und weitere 2500 (schwer) verletzt wurden, formiert sich in der Woche rund um den 24. April Widerstand gegen die konventionelle schnelllebige Textilindustrie.

Denn sie hat so eine Katastrophe erst möglich gemacht.

Menschenwürde

Nach einer Umfrage der Hult Research & Ethical Trading Initiative im Jahr 2016 glauben rund 77% aller Händler*innen in Großbritannien, dass ihre Kleidung auf der Basis moderner Sklaverei produziert sein könnte.

Mit der Einschätzung dürften sie häufig richtig liegen: Moderne Sklaverei ist ein globales und tief in den postkolonialen Strukturen verwurzeltes Problem, von dem auch die Fashion-Industrie wesentlich profitiert.

Dass moderne Sklaverei nicht mit den für alle Menschen geltenden grundlegenden und unveräußerlichen Menschenrechten in Einklang gebracht werden kann, leuchtet ein. Kinderarbeit, Löhne, die zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben sind, sexuelle Belästigung, fehlende Gewerkschaften und Betriebsräte, von Arbeitsverträgen ganz zu schweigen, keine ausreichende Sicherung der Gebäude, in denen produziert wird…Die Liste der Verstöße ist lang.

Corona und die Textilindustrie

Wie egal den großen Textilproduzenten die Arbeitskräfte sind, die am Ende in Dauerüberstunden die heißesten Trends der Saison zusammennähen, hat erst kürzlich in voller Hässlichkeit offenbart: Durch die Corona-Krise ist der Umsatz mit Kleidung zurückgegangen und die großen Ketten wie C&A, H&M und Primark (aber auch rund 11 weitere Brands) haben umgehend die Bestellungen bei den Zulieferern storniert.

Das Problem: Die Strukturen erlauben es den Big Playern, bestellte Ware erst Wochen oder Monate nach dem eigentlichen Erhalt zu bezahlen – und Stornierungen von Kollektionen durchzuführen, die sich bereits mitten im Produktionsprozess befinden.

Das beutetet: Es trifft wieder die ganz am Ende der Lieferkette, nämlich die Arbeiter*innen, die nun von heute auf morgen kein Gehalt oder im schlimmsten Fall keinen Job mehr haben. Aktuell sind Millionen Frauen* von dieser Entwicklung betroffen – und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie schlicht und ergreifend auf den Straßen verhungern werden, wenn das sehr wohl vorhandene, aber furchtbar ungleich verteilte Geld sie nicht bald erreicht.

Hier gibt es eine Petition, um politischen Druck zu erzeugen: #payup!

Er habe bereits mehr als die Hälfte der Aufträge verloren, sagt Ahmed. Nun steht er in der Fabrikhalle, raucht eine Zigarette nach der anderen und starrt auf die stummen Maschinen. “Die kleinen Fabriken wie unsere werden zerstört werden”, sagt er. Die Pandemie sei “hundert Mal” schlimmer als das Rana-Plaza-Unglück. (Quelle)

Das “hundert Mal schlimmer” gilt insbesondere für die Menschen, die aufgrund der verordneten Lockdowns nach den Schließungen der Fabriken (die durch die vielen Investitionen westlicher Firmen oft einen Löwenanteil an dem landesspezifischen Berufsmarkt stellen) arbeitslos geworden und in ihren Häusern eingeschlossen sind.

Sieben Jahre nach Rana Plaza ist durch die Offenlegung der Strukturen, die sowieso die ganze Zeit vorhanden waren, jetzt aber wie durch ein Brennglas sichtbar werden, mehr als deutlich geworden, weshalb eine Fashion Revolution längst überfällig ist.

Feminismus und Frauenrechte

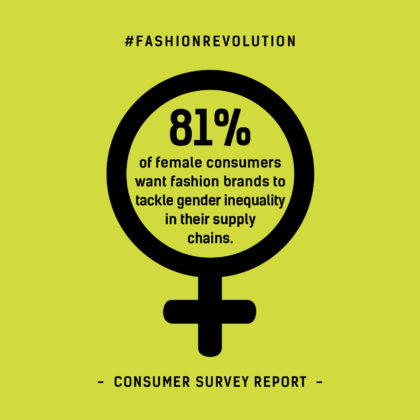

Die meisten Menschen, die in und unter den Trümmern der Textilfabrik 2013 ums Leben kamen, waren junge Frauen*. Das ist keine Überraschung, stellen sie doch über 80% der Textilarbeiter*innen weltweit.

Und während Fast-Fashion-Anbieter wie H&M oder Primark zurecht immer wieder dafür kritisiert werden, dass der Verkauf von vermeintlich empowernden Pop-Feminismus-Statement-Shirts angesichts der Arbeitsbedingungen, die in anderen Ländern der Welt ganz wortwörtlich Leben kosten, sarkastisch bis skurril ist, stellt sich natürlich auch den Konsument*innen die Frage:

Kann ich Fast Fashion kaufen und mich trotzdem Feminist*in nennen?

- Bis zu 80 Stunden pro Woche arbeiten Textilarbeiter*innen in Sri Lanka.

- Nur 1% der Kosten eines Fast-Fashion-Shirts stellen die Lohnkosten der Arbeiter*innen dar – der Rest steckt vor allem im Handel und dem Marketing.

- Damit der Lohn zum Leben reichen würde (also existenzsichernd ist), müsste der in den meisten Fällen drei bis vier Mal so hoch sein wie der tatsächlich ausgezahlte.

- 90% der Arbeiter*innen haben keine Möglichkeit, jemals über ihr Gehalt zu verhandeln.

2016 waren rund 40,3 Millionen Menschen unter Bedingungen, die als moderne Sklaverei gelten können, beschäftigt. Davon waren 71% Frauen*. Die Frage lässt sich also problemlos auf weitere Konsumfelder ausweiten.

Meine und die Antwort vieler anderer darauf ist: Wenn du die soziokulturellen und monetären Voraussetzungen dafür hast, dich anders zu entscheiden – also nicht für Menschenausbeutung -, es aber nicht tust, ist das Bekenntnis zum Feminismus wenig mehr als eine leere Phrase (und schadet im Übrigen allen anderen, die sich als Feminist*innen verstehen und ihre Privilegien für eine intersektionale Zukunft einsetzen). Dasselbe gilt für oben erwähntes Bekenntnis zu Menschenrechten – auch und vor allem, wenn es um Unternehmen geht.

Nachhaltigkeit und Klima

Auch, wenn wir über Nachhaltigkeit und (Fast) Fashion sprechen, müssen wir Privilegien immer mitdenken: Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass gerade jene viel zur Klimaproblematik (global wie lokal) beitragen, die sich mehr Konsum und damit mehr Ressourcenverschwendung leisten können.

Der Witz von den Grünen, bei denen anteilig die meisten Wähler*innen am häufigsten im Vergleich zu den Wähler*innen aller anderen Parteien fliegen, wird mittlerweile gerne als Auflockerung bei Klimavorträgen eingesetzt.

Und die Tatsache, dass Konsum auch immer eine Form von Teilhabe ist und gerade die Einkommensstarken in einer Gesellschaft die Trends von morgen bestimmen, nach denen sich alle anderen richten, lässt einen schalen Beigeschmack bei dem doch oft beobachteten Bashing von Primark-Kund*innen zurück. Second Hand als Konsumalternative ist eben auch nur geil, wenn man nicht darauf angewiesen ist.

Und in Sachen Klima und Nachhaltigkeit angesichts überschwemmter Gebrauchttextil-Märkte, die unter anderem in Ländern des globalen Südens die regionalen Märkte mit ihrer Second-Hand-Billigflut zerstören, leider auch nicht die alleinige und ultimative Lösung, solange die Produktion von Kleidung am anderen Ende in dem aktuellen Tempo weitergeht.

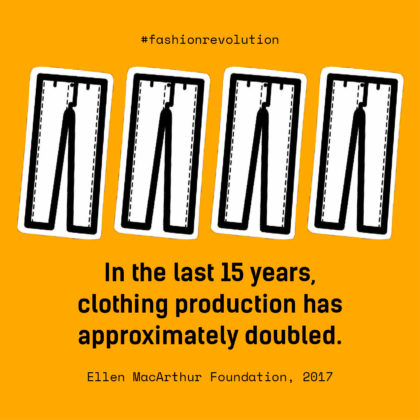

- Jedes Jahr werden schätzungsweise mittlerweile rund 150 Milliarden neue Kleidungsstücke produziert. Zur Erinnerung: Es leben 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten.

- Ein immer größerer Prozentsatz der Kleidung wird aus Plastik hergestellt. Das verbraucht pro Jahr schätzungsweise 342 Millionen Barrel Erdöl, führt unter anderem zu Hautreizungen und landet beim Tragen und Waschen (bis zu 700.000 Fasern können bei einem Waschgang aus der Kleidung gelöst werden) als Mikroplastik in der Umwelt – von dort gelangt es wieder in den menschlichen Körper. Was das für Folgen hat, kann noch niemand genau sagen.

- Mittlerweile bestehen rund 60% der Kleidung, die weltweit produziert wird, aus Polyester. 2000 waren es noch rund 30%.

- Um 1kg Baumwolle herzustellen, braucht es ungefähr 10.000 Liter Wasser.

- Der CO2-Fußabdruck der Textilindustrie beläuft sich auf 3,3 Milliarden Tonnen – und ist damit 3,5 Mal größer als derjenige der Flugindustrie.

- Der Kauf eines neuen weißen Baumwollshirts bedeutet für den individuellen CO2-Ausstoß genauso viel, als würde man 53,6 Kilometer mit dem Auto fahren.

- Die Chemikalien, die für die Produktion eines konventionellen Kleidungsstücks genutzt werden, können 10-100% so viel wie das Kleidungsstück selbst wiegen.

- Auch für vermeintlich nachhaltigere Fasern wird durch hohe Nachfrage stark in Umwelt und Klima eingegriffen: Rund 150 Millionen Bäume werden jedes Jahr gefällt, um zu Viskose verarbeitet zu werden.

Der Blick in den Spiegel

Die Sache ist: Das alles sind keine neuen Fakten.

Die meisten, die hier mitlesen und auch jene, die das nicht tun, werden irgendwo schon einmal gehört haben, dass die Kleidung, die in den Fußgängerzonen der Städte feilgeboten wird, unter mindestens fragwürdigen, wenn nicht sehr schlimmen Bedingungen produziert wird. Und dass sehr viele Menschen viel zu viel konsumieren, ist auch kein Thema, das erst seit gestern diskutiert wird.

Doch ein Mix aus Value-Action-Gap und gekonntem Marketing und der aus beidem resultierende Selbstbetrug hat dazu geführt, dass die Debatte um den Kleiderkonsum noch immer scharf geführt werden muss – wie wir an den Beispielen der Big Player (die übrigens mit Verweis auf Umsatzeinbußen auch zunächst keine Miete für ihre Ladenlokale mehr zahlen wollten, was einen berechtigten Shitstorm ausgelöst hat) in der aktuellen Krise sehen.

Einige Menschen, die die Möglichkeit dazu haben, nutzen die Zeit in der Selbstisolation, um ihre Kleiderschränke und Dachböden und Keller auszumisten und die Zufriedenheit im Weniger neu zu entdecken. Das ist löblich (der Effekt sollte im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst lange anhalten).

Dennoch dürfen wir bei allen ungetragenen Kleidungsstücken und der Macht der privilegierten Konsumierenden, durch Kaufentscheidungen Marktgefüge verändern zu können, nicht aus dem Blick verlieren, dass es immer Menschen geben wird, die zu bequem und/oder ignorant sind, um die Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, zu aktiver Veränderung zu nutzen. Und dass es auf der anderen Seite Menschen gibt, denen sich (vor allem in der aktuellen Krisensituation) gar nicht die Frage stellt, ob sie sich jemals in ihrem Leben etwas anderes als ein Shirt für 4,99€ leisten können werden.

Die scheinbare Demokratisierung der Mode, die viele in die Möglichkeit versetzt, viel Kleidung zu konsumieren, ist eine Illusion:

In Wirklichkeit ist Kleidung mit Prestige nach wie vor nur einigen Wenigen vorbehalten (nicht, dass das falsch verstanden wird: Prestige meint nicht gleich ökofaire Kleidung) und diese Wenigen geben den Ton und das Tempo an, nach dem die Welt tanzt. Konsumierende hier wie Produzierende dort.

Die Konsequenz, die wir aus diesen ganzen Überlegungen ziehen müssen, ist: Es muss ein gesellschaftspolitischer Wandel her.

Das bedeutet unter anderem eine Verpflichtung der Unternehmen zu transparenten, nachvollziehbaren und im Zweifel anklagbaren Lieferketten, die endlich der deklarierten Universalität der Menschenrechte nachkommt. Unternehmen dürfen sich nicht mehr mit dem Verweis auf die angebliche Gier der Konsumierenden aus der Verantwortung ziehen (ein sehr üblicher kapitalistischer Move übrigens), sondern müssen für menschenrechtsverhaltendes Verhalten strafbar gemacht werden können.

„Es muss auch darum gehen, die derzeitigen katastrophalen Auswirkungen zukünftig zu vermeiden,“ mahnt Berndt Hinzmann vom INKOTA-Netzwerk. „Nie war deutlicher, dass die niedrigen Löhne die Arbeiter*innen im Krisenfall unmittelbar in existenzielle Krisen stürzen. Für Beschäftigte in den Produktionsländern sind existenzsichernde Löhne ebenso nötig wie soziale Sicherungssysteme. Dazu gehören faire Einkaufspraktiken. Dies alles erfordert gemeinschaftliches Engagement. Das Textilbündnis als international vernetzte Partnerschaft aus Bundesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Standardorganisationen und Zivilgesellschaft sollte diese Aufgabe jetzt in Angriff nehmen. Das Motto in dieser Krise kann nicht sein: Jeder ist sich selbst der Nächste.“ (FEMNET e.V.)

Entgegen dem gerne vorgebrachten Gezeter über nicht haltbare Preissteigerungen für Endkonsumierende bei fairer Bezahlung für die Produzierenden hat die Wissenschaft längst durchgerechnet: Existenzsichernde Löhne für die Arbeiter*innen würden einen minimalen Prozentsatz am Endpreis ändern (den man an anderer Stelle, wenn man wirklich fair wäre und wollte, wieder rausholen könnte – denn es braucht keine 4500 neuen Kleidungsstücke pro Woche).

Sehr empfehlenswert, weil es alles das und darüber hinausgehend thematisiert: Das Buch der Fashion Changers: Wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können. ©Emilie Elisabeth / Knesebeck Verlag

Der angesprochene Wandel bedeutet darüber hinausgehend aber auch eine Transformation der Gesellschaft, in der wir hier ganz lokal leben, hin zu einer, die weniger hierarchisch organisiert ist und in der Konsumgüter nicht in der Form als Prestigeobjekte und zur Zementierung von Macht genutzt werden, wie das aktuell der Fall ist. Wie perfide und scheinheilig es ist, mit dem eigenen dreckigen Finger auf die bösen “Unterschichtsprimarkopfer” zu zeigen, ist gut diskutiert worden (wenn auch noch lange nicht ausreichend). Und es zeigt, wie gut Marktlogiken sich in das gesellschaftliche Denken eingeschrieben haben.

Denn wenn wir das zu Ende denken mit den Chemikalien und dem Plastik und den billigen Nähten, dann ist das Ende vom Lied keine Demokratisierung der Warenverfügbarkeit. Sondern eine klassische Machtverteilung nach unten: Denen, die sich wenig bis nichts leisten können, nur das Schlechteste – das nicht nur in diesem Fall psychisch wie physisch gesundheitsschädlich sein kann.

Abgesehen davon, dass die meisten von den Menschen in Deutschland näher an der Realität der Arbeiter*innen im globalen Süden leben und uns viel weniger von ihnen trennt als von den wenigen Männern, die am anderen Ende die Milliarden auf ihre Konten türmen:

Wäre doch schön, wenn alle die Entscheidung für ethisch vertretbare Produkte treffen könnten, oder?

[…] – und ist zum anderen ein Hohn auf die oftmals menschenunwürdige Produktion, die von unterbezahlten bis unbezahlten Arbeiter*innen im Globalen Süden verrichtet wird, damit es diese Produkte überhaupt in unsere Regale […]

[…] Ich hatte erkannt, dass ich auch Rücksicht darauf nehmen muss, wo meine Kleidung herkommt und unter welchen Umständen sie produziert wird – und dass ich diese Vorgehensweise auf alle Waren und Dienstleistungen in meinem Leben […]